Частоту сердцебиения связали с восприятием времени

Медленный пульс заставил думать, что просматриваемое видео короче, чем на самом деле / ©

Krists Luhaers, unsplash.com

Частоту сердцебиения связали с восприятием времени

Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Psychology. Восприятие времени важно для жизни: оно помогает планировать дела, принимать решения и взаимодействовать с другими людьми. И когда оно нарушается, становится сложнее ориентироваться в происходящем. Так бывает, например, при психических расстройствах: людям с депрессией время может казаться замедленным, а тревожным — наоборот, слишком быстрым. При этом, как именно эмоции влияют на наше ощущение времени, до сих пор мало изучено.

Исследователи из Центра биоэлектрических интерфейсов НИУ ВШЭ и Института психологии здоровья НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге проверили, как восприятие времени связано с эмоциями и сердечным ритмом. В эксперименте участвовали 38 человек в возрасте от 18 до 37 лет. Каждый из них в случайном порядке просмотрел 36 видеороликов разной длительности и формата. Среди них были приятные, нейтральные и неприятные видео. В одних случаях участников просили сосредоточиться на увиденном, в других — на собственных телесных ощущениях. В это время ученые фиксировали их сердцебиение с помощью электрокардиограммы (ЭКГ). После каждого ролика испытуемые оценивали его продолжительность и то, насколько он им понравился, по шкале от 1 до 9, где оценка 1 означала «очень неприятно», а 9 — «очень приятно».

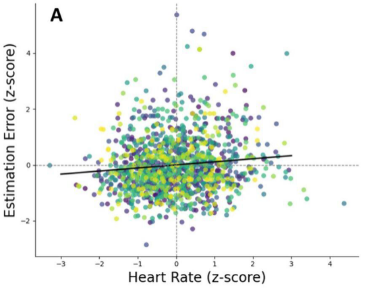

Результаты показали, что сердечный ритм влияет на восприятие времени: чем медленнее билось сердце, тем короче участнику казалось видео. Особенно это проявлялось при просмотре неприятных сцен: они замедляли пульс и сильнее искажали ощущение времени. По мнению исследователей, такая реакция может быть связана с механизмом замирания — врожденным физиологическим торможением в ответ на угрозу. Позитивные ролики тоже слегка «сжимались» в восприятии, но не так сильно.

«Наше исследование подтвердило, что сердечный ритм отчасти выполняет функцию внутреннего метронома: чем медленнее сердце бьется, тем короче нам кажется прошедшее время. Но эмоции влияют не только через ЧСС, здесь задействованы и другие механизмы, которые еще предстоит изучить», — поясняет автор исследования Мария Володина, научный сотрудник Центра биоэлектрических интерфейсов НИУ ВШЭ.

Интересно, что фокус внимания — на телесных ощущениях или на видео — не влиял на взаимосвязь сердцебиения и ощущения времени. Однако дополнительный анализ той же выборки, пока не вошедший в статью, показал, что у некоторых участников эта зависимость работает иначе. Перед экспериментом все испытуемые прошли опросник образа своего тела Скугаревского и Сивухи, где отмечали, насколько им близки утверждения вроде «мне стыдно за свое тело» или «неловко выглядеть хуже других». Примерно треть участников набрали выше 12 баллов, что считается признаком выраженной неудовлетворенности внешностью. Именно у них при фокусе на телесных ощущениях значимо снижалась частота сердцебиения. При этом фокус внимания в этой группе не влиял на восприятие времени. Дальнейший анализ показал, что в группе участников, недовольных своей внешностью, связь сердцебиения и ощущения времени нарушалась.

«Если человек в целом доволен своим телом, прослеживается зависимость: пульс замедляется — время “сжимается”. При сильной неудовлетворенности своим телом эта зависимость ослабляется: пульс замедляется, но восприятие длительности почти не меняется. Это только предварительный результат на небольшой выборке, но он подсказывает, что работа с телесной осознанностью может быть важна для таких людей», — объясняет Анна Русинова, стажер-исследователь Центра биоэлектрических интерфейсов.

Исследователи считают, что связь между сердцебиением и восприятием времени можно использовать, чтобы научиться чувствовать свое тело: замечать пульс, дыхание или напряжение. Такие тренировки помогают лучше понимать свое состояние и могут быть полезны людям с тревожностью или депрессией.

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в рамках проекта «Центры превосходства». Источник материала и фото: "Naked Science"