Слабоалкогольные напитки облегчили эволюцию сложных обществ

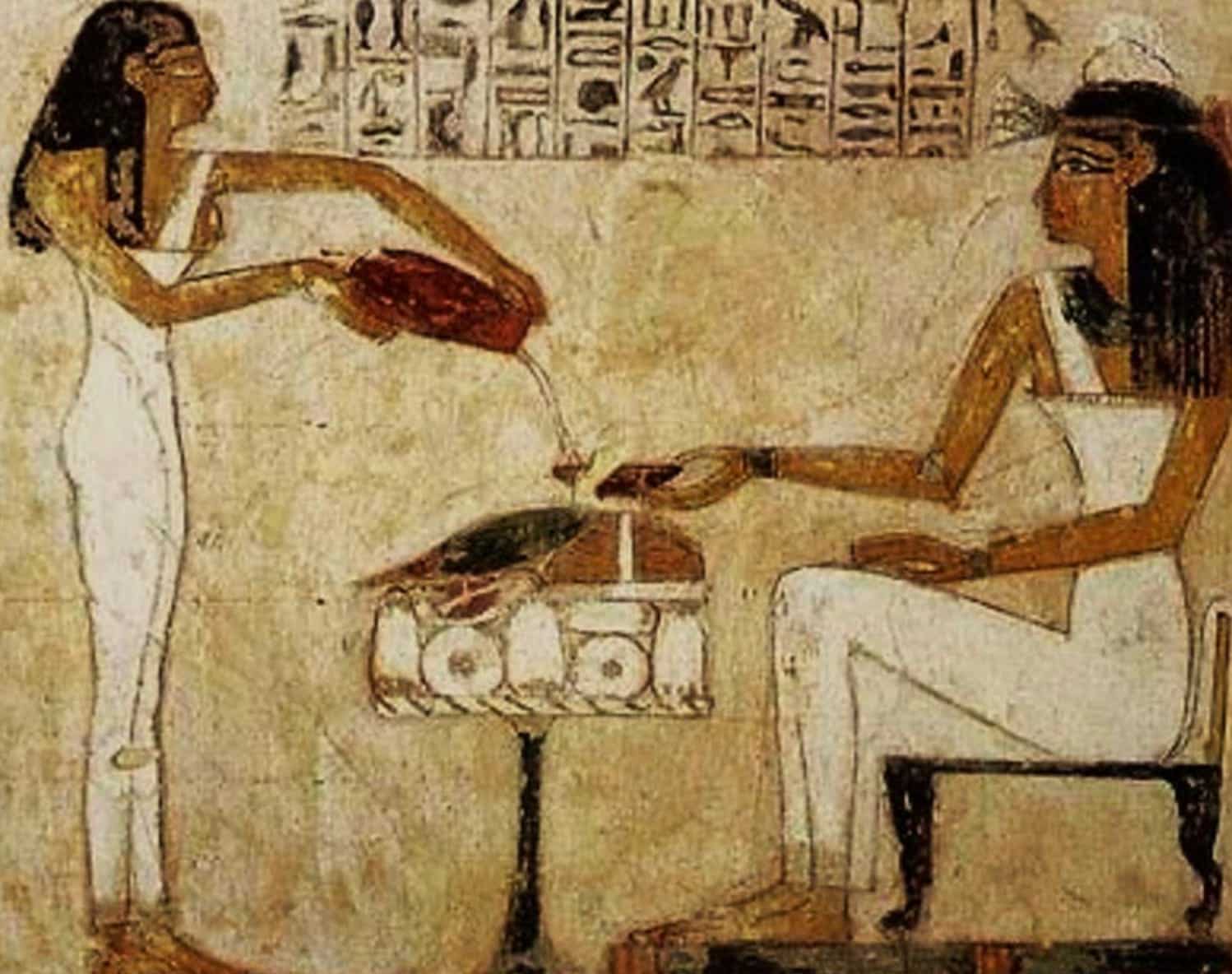

Пиво было самым популярным алкогольным напитком (как и вообще приготовленным напитком) в Древнем Египте / © Wikimedia Commons

Слабоалкогольные напитки облегчили эволюцию сложных обществ

В последние десятилетия в антропологии набирает популярность гипотеза «пиво до хлеба». Согласно ей, люди сперва научились делать слабоалкогольные напитки из дикорастущих растений, затем перешли к культивации этих растений и хранению их семян, чтобы получать алкоголь круглогодично, а не только с помощью сезонного собирательства.

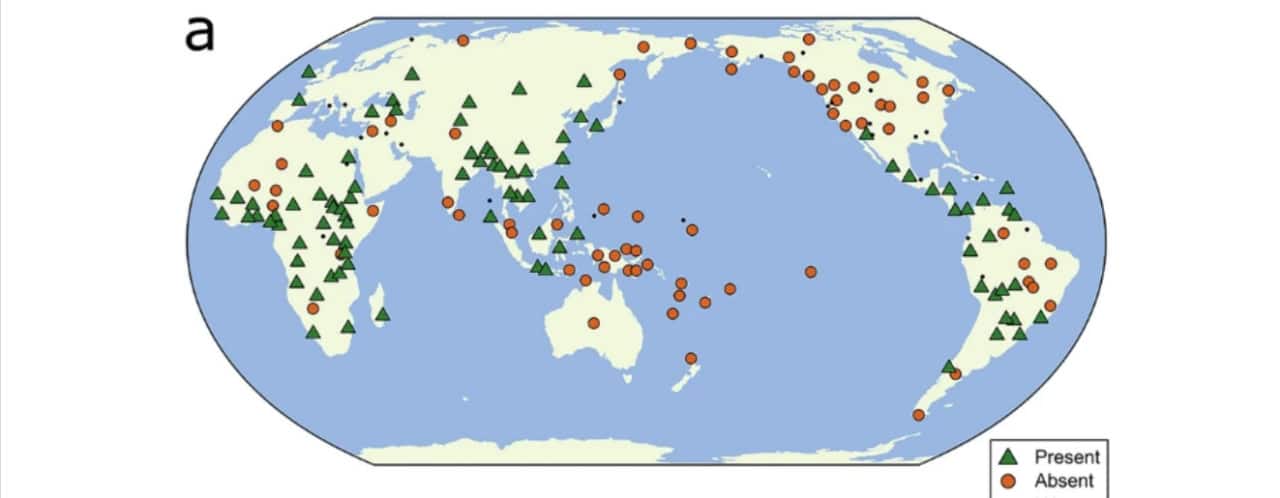

Международная группа исследователей попробовала проверить, насколько такая гипотеза соответствует истине. Для этого они взяли данные по 186 разным сообществам из прошлого и настоящего и сравнили наличие у них слабоалкогольных напитков собственного изготовления и политическую сложность устройства их обществ. Результаты опубликовали в Humanities and Social Sciences Communications.

Одной из самых крупных проблем при попытке увязать тот или иной аспект жизни общества с его прогрессом (усложнением) остается возможность «выявления» ложных причинно-следственных связей. Скажем, у людей с вторичным оволосением (подростков) быстро увеличивается рост, но это не значит, что волосы определяют высоту. Реальная взаимосвязь иная: один и тот же физиологический процесс созревания запускает и изменения роста, и сдвиги в оволосении.

В случае слабоалкогольных напитков ясно, что более продвинутым обществам проще производить их. Поэтому авторы работы использовали два набора моделей: в одном они пытались установить статистическую связь только между алкогольными напитками и политической сложностью обществ. В другом — определить то, что сильнее связано с ростом политической сложности: наличие сельского хозяйства или же изготовление слабоалкогольных напитков. Благо последние изготавливают многие общества низкой политической сложности и, напротив, есть земледельческие народы, которые не изготавливали их до контакта с цивилизованными народами.

С первым набором моделей получилось, что пиво, вино и тому подобные некрепкие напитки действительно положительно коррелировали с политической сложностью обществ. Но при использовании второго набора моделей такая связь оказалась, как пишут авторы, «скорее слабой» и существенно слабее, чем между наличием у общества сельского хозяйства и той же самой политической сложностью.

Исследователи в результате пришли к промежуточной позиции: они сомневаются в том, что гипотеза «пиво до хлеба» верна, то есть что большинство обществ начали заниматься сельским хозяйством вместо собирательства, чтобы изготавливать больше алкогольных напитков. С другой стороны, они полагают, что алкоголь все же в целом сыграл позитивную роль в эволюции обществ.

Авторы ссылаются на этнографическую литературу о том, что и такие напитки (а не только крепкие) подстегивали кровавые конфликты в обществе. Из школьного курса истории можно вспомнить, что гибель македонского царя Филиппа II и жизнь его сына Александра Великого наглядно продемонстрировала: такое происходило не только в примитивных обществах. Однако исследователи настаивают, что у слабого алкоголя были и плюсы: он упрощал образование социальных связей (пиры), мог частично купировать стресс, связанный с проживанием в зонах высокой плотности населения (исходно для человека это не свойственно) и так далее.

В то же время, их выводы тоже вызывают вопросы. Как они сами отметили, слабоалкогольные напитки делали общества вообще без земледелия — например, исключительно слабо развитые технически тасманийцы или охотники-собиратели Африки и Южной Америки. Для этого использовали как основу ферментации или мед, или дикорастущие растения. Возникает вопрос: почему тогда те же тасманийцы (да и остальные охотники-собиратели) имели едва ли не самое простое из известных общественных устройств? Источник материала и фото: "Naked Science"