Ученые нашли древнейшие белки в зубах вымерших гигантов

Часть Великой рифтовой долины в Кении, где ученые нашли окаменелости возрастом 18 миллионов лет / © Ellen Miller

Ученые нашли древнейшие белки в зубах вымерших гигантов

Долгое время ДНК считалась золотым стандартом для изучения древней жизни. Ученые расшифровали геномы мамонтов, неандертальцев и других вымерших существ. Но у ДНК есть предел. Эта сложная молекула быстро разрушается из-за высоких температур, радиации, влажности, в результате окисления и под воздействием микроорганизмов. В исключительных условиях — например, в вечной мерзлоте — ДНК может сохраняться сотни тысяч лет.

Самыми древними фрагментами ДНК считаются образцы, извлеченные из осадков на севере Гренландии, датируемые приблизительно двумя миллионами лет. Эти ДНК — короткие фрагменты растительного и животного происхождения — позволили реконструировать экосистему плейстоценовой Гренландии.

Но жизнь на Земле не ограничивается двумя миллионами лет. Палеонтологи и антропологи находят ископаемые гораздо старше, в которых ДНК не сохранилась. Как в таком случае изучать окаменелости?

В начале XXI века в качестве источника генетической информации ученые стали использовать древние белки. Исследователи научились извлекать и анализировать их, чтобы восполнить пробелы там, где ДНК уже полностью разрушилась. Эти молекулы, состоящие из аминокислот, управляют всем: от роста мышц до цвета глаз. Они закодированы ДНК, поэтому из них можно извлечь важную информацию и о генах древнего организма. С помощью этого материала можно отнести находку к роду или виду, даже построить эволюционное древо, определить ближайших родственников и время расхождения линий.

Эксперименты показали, что белки внутри зубной эмали надежно «запакованы» и меньше подвержены гидролизу и окислению. Они могут сохраняться миллионы лет, тогда как двойная спираль ДНК распадается за 0,5-2 миллиона лет в большинстве природных условий.

Но и для белков существует негласный барьер сохранности. Экстремальные условия — жара, влажность, химическая активность среды — считались губительными для любых органических молекул за геологически короткие сроки. Великая рифтовая долина в Кении — яркий пример такой агрессивной среды. Этот регион долгое время остается одним из самых жарких мест на земле.

Казалось, шансы найти там древние белки, тем более возрастом более 10 миллионов лет, были равны нулю. Но международной команде палеонтологов под руководством Дэниеля Грина (Daniel Green) из Гарвардского университета в США это удалось, о чем они рассказали в статье, опубликованной в журнале Nature.

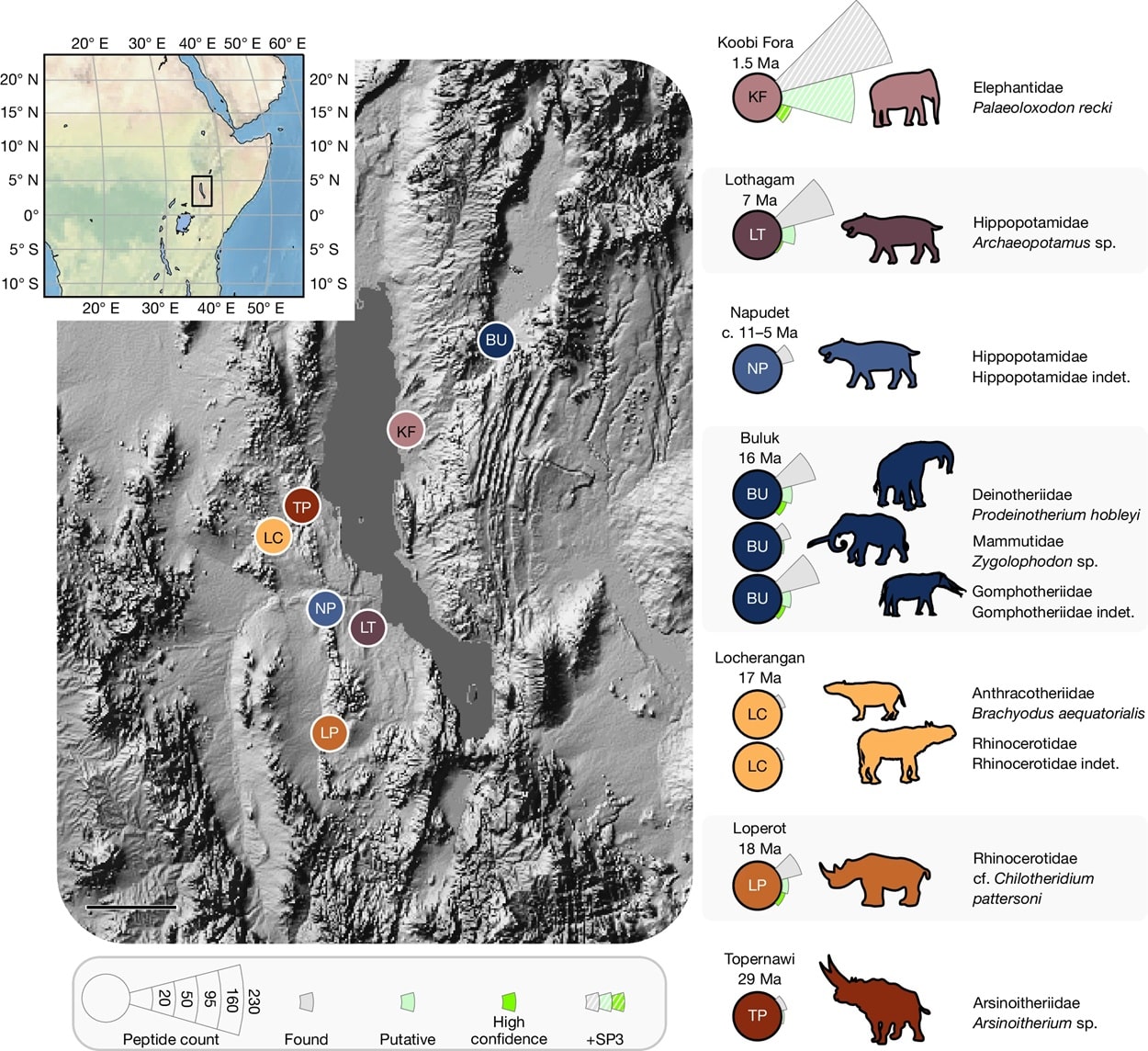

На карте отмечены все пункты сбора с условными обозначениями и цветами для каждого участка. Рядом с каждой точкой указано общее число обнаруженных пептидов (серым цветом), число «возможных» древних пептидов (бледно‑зеленым) и число пептидов с высоким уровнем надежности (ярко‑зеленым) / © Daniel Green

Во время раскопок в Великой рифтовой долине исследователи нашли окаменелые зубы древних млекопитающих. С помощью миниатюрных бормашин они аккуратно сняли верхний слой зубной эмали и отправили «порошок» на анализ в Смитсоновский институт.

Там специалист по древним белкам Тимоти Клеланд провел исследование. Он применил метод масс-спектрометрии — технологии, позволяющей разделить молекулы по их массе, и точно понять, какие именно вещества есть в образце. В результате Клеланд обнаружил белковые фрагменты, которые оказались достаточно полными, чтобы определить, кому принадлежали зубы. Это были древнейшие предки современных носорогов и слонов — Rhinocerotidae и Proboscidea — возрастом 18 миллионов лет.

Хотя объем найденных белков был небольшим, научная ценность находки от этого не уменьшилась. Сам факт, что удалось не только извлечь белок из ископаемого возрастом 18 миллионов лет, но и получить из него эволюционную информацию — настоящая научная сенсация. Это рекорд сохранности белка. До недавнего времени максимальный подтвержденный возраст белков составлял четыре миллиона лет. Образцы нашли в вечной мерзлоте Канадской Арктики.

Ключ к успеху — зубная эмаль. Белки, входящие в состав зубной эмали, обладают большим эволюционным разнообразием по сравнению, например, с коллагеном костей. Они лучше подходят для определения видовой принадлежности.

Кроме того, сама структура зуба идеальна для консервации. Зубная эмаль — самая твердая ткань в организме млекопитающих. Она почти целиком состоит из минерала гидроксиапатита. Минералы в эмали как будто «запечатывают» белки, которых там совсем мало — приблизительно один процент, — и благодаря этому белки лучше сохраняются.

Если белки смогли выжить в условиях Великой рифтовой долины, где жара не спадала миллионы лет, значит, у исследователей есть шанс найти подобные фрагменты и в других экстремальных точках планеты.

Исследователи уже планируют работать с образцами из других эпох, чтобы понять, как количество и качество белков меняется в зависимости от возраста окаменелостей. Грин и его коллеги хотят изучить как более древние, так и более молодые ископаемые — это позволит выстроить шкалу, по которой можно будет судить о степени сохранности белков в разных условиях. Источник материала и фото: "Naked Science"