Искусственные клетки научили ориентироваться в пространстве с помощью химии

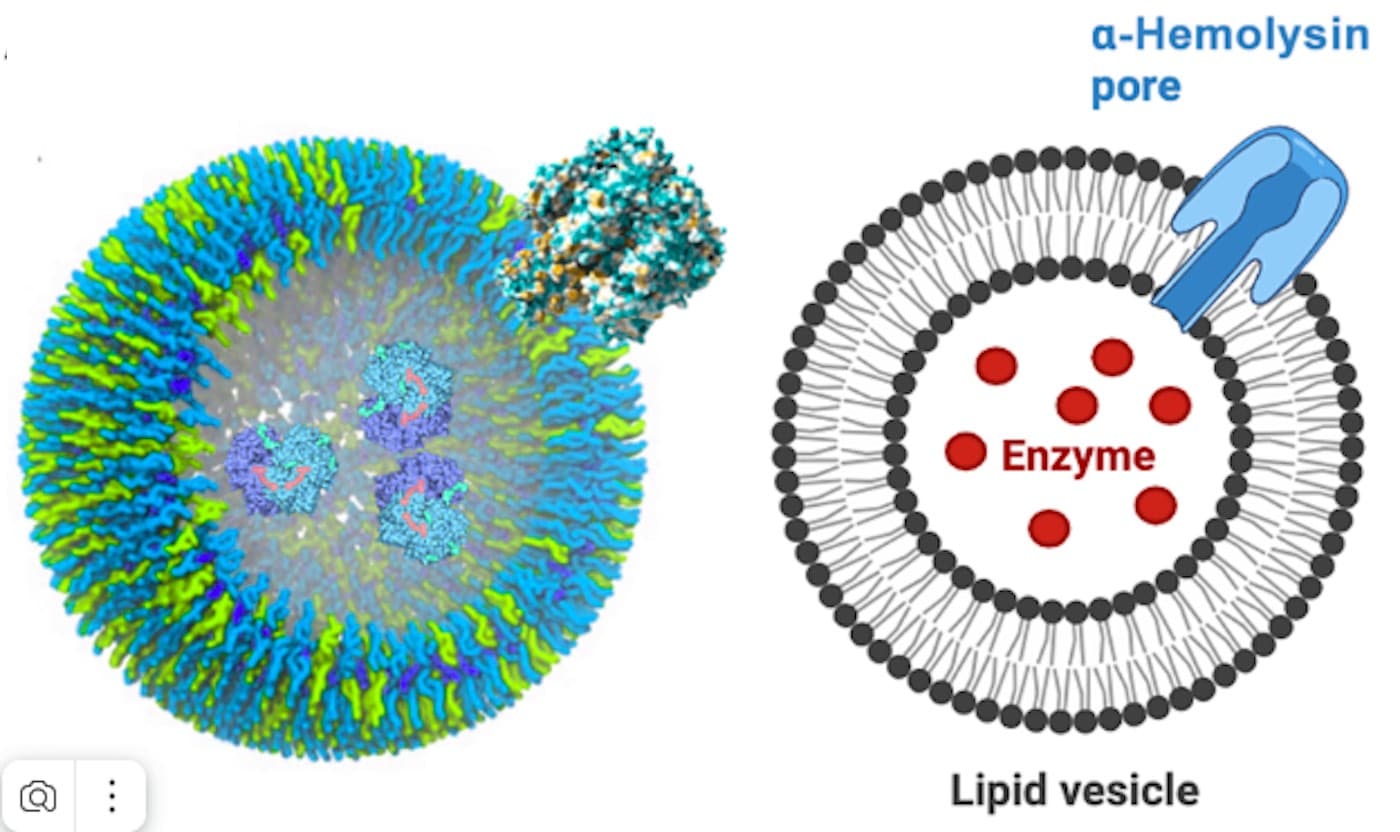

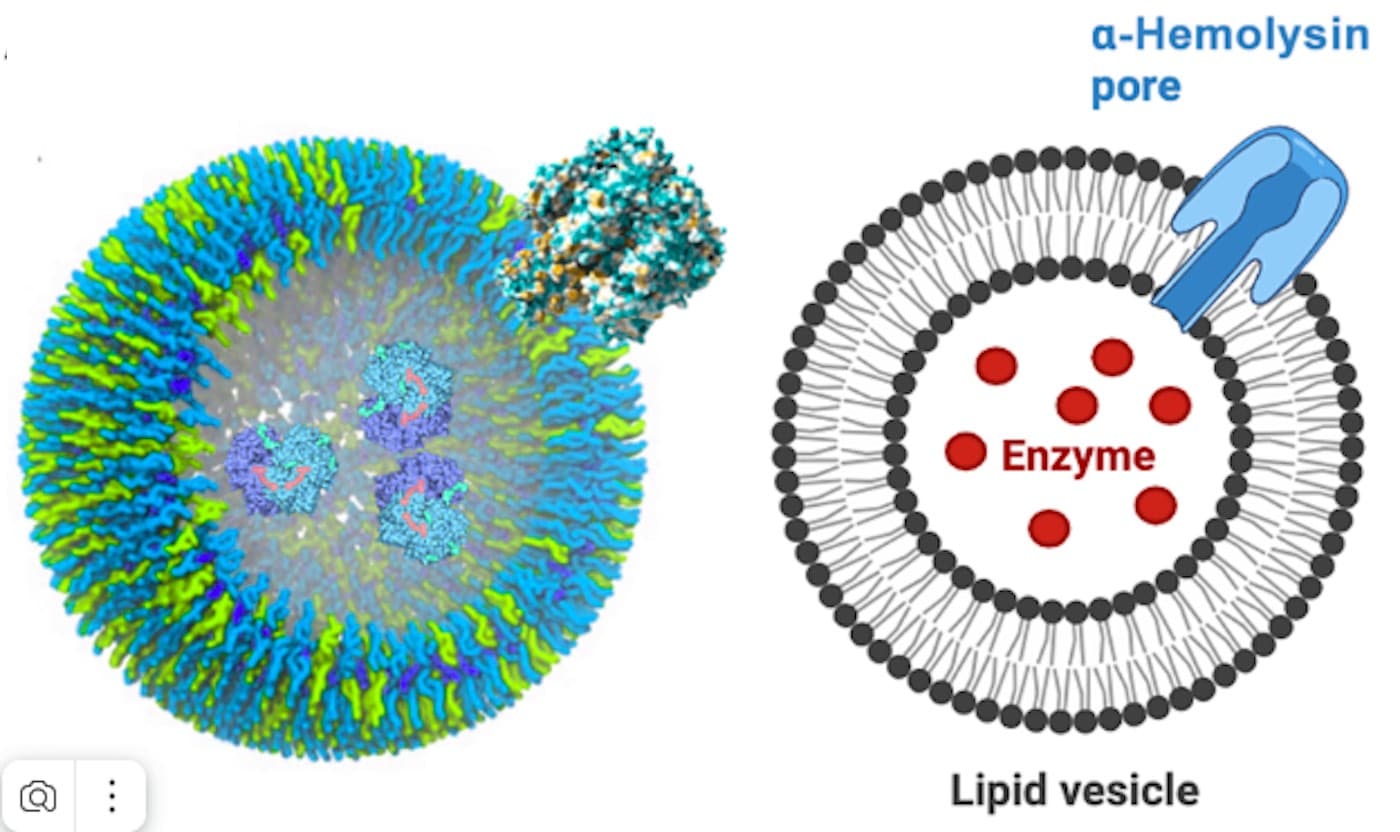

Схематическое изображение минимальной хемотаксической клетки. Липидные везикулы образуют отсек, в котором инкапсулируются ферменты. Белок-токсин Hly создает поры в липидной мембране, вызывая асимметрию. / © Bárbara Borges-Fernandes et. al./Science Advances

Искусственные клетки научили ориентироваться в пространстве с помощью химии

Способность живых организмов к направленному движению — один из ключевых механизмов эволюции. Особую роль в этом играет хемотаксис — перемещение в ответ на химические сигналы. С помощью этого механизма бактерии находят пищу, лейкоциты устремляются к очагам инфекции, а сперматозоиды находят путь к яйцеклетке. Этот процесс позволяет клеткам двигаться к полезным веществам и избегать вредных.

Живые клетки для навигации используют сложные системы, которые включают жгутики для движения и разветвленные сигнальные пути для ориентации. Эта сложность мешает понять базовые физические принципы, лежащие в основе хемотаксиса. Чтобы выделить фундаментальные законы движения, ученые обратились к синтетической биологии. Они создали упрощенные искусственные системы, которые имитируют отдельные функции живых клеток.

Такие «минимальные клетки» показывают в контролируемых условиях, какие именно компоненты необходимы для выполнения той или иной задачи. Подход, когда сложное явление разбирают на простейшие составляющие, помогает отделить ключевые механизмы от второстепенных. Исследование минимальных систем для хемотаксиса дает возможность понять, как самые ранние формы жизни могли научиться двигаться и как этот процесс мог эволюционировать в более сложные структуры.

Ученые из Института биоинженерии Каталонии вместе с коллегами из нескольких европейских институтов создали простейшую искусственную клетку, способную к химической навигации. Результаты опубликованы в журнале Science Advances.

В основе их работы лежал принцип «собери простое — пойми сложное». Исследователи поставили цель выяснить, какой минимальный набор элементов нужен для запуска направленного движения.

Искусственная клетка представляла собой липосому — микроскопический пузырек с оболочкой из жировых молекул, фосфолипидов. Внутрь этой везикулы поместили ферменты: уреазу или глюкозооксидазу. Затем в липидную оболочку встроили белок альфа-гемолизин, который формирует в ней сквозные поры. Таким образом, получилась система из трех элементов: оболочки-контейнера, фермента-двигателя внутри и поры-канала для обмена веществом со средой.

Принцип работы этой системы основан на нарушении симметрии. Фермент внутри везикулы превращает определенные вещества, субстраты, в конечные продукты. Например, уреаза расщепляет мочевину. Субстрат проникает внутрь везикулы через пору, а продукты реакции выходят наружу через нее же.

Поскольку пора или скопление пор находятся в одном месте мембраны, выброс продуктов создает локальный химический градиент. Этот асимметричный поток жидкости вдоль поверхности пузырька толкает его в определенном направлении, подобно реактивному двигателю.

Чтобы проверить работу системы, авторы поместили более 10 000 искусственных клеток в микрофлюидные каналы. В этих каналах создавали градиент концентрации субстрата: с одной стороны его было больше, чем с другой. Движение каждой везикулы отслеживали с помощью конфокального микроскопа. В экспериментах использовали везикулы с разным количеством пор, а также контрольные образцы без пор.

Результаты показали, что везикулы без пор двигались в сторону низкой концентрации субстрата — это происходило из-за пассивных физических эффектов, не связанных с хемотаксисом. Однако по мере увеличения количества пор в оболочке поведение клеток менялось.

У везикул с ферментом уреазой внутри наблюдался четкий эффект: чем больше пор, тем сильнее становился компонент движения в сторону высокой концентрации мочевины. При максимальном соотношении белка к липидам направление движения полностью изменилось. Клетки преодолели пассивный дрейф и начали активно плыть к источнику химического сигнала. Это подтвердило, что система всего из трех компонентов действительно способна к положительному хемотаксису.

Исследование наглядно показало, что для запуска направленного движения на наноуровне не нужна сложная клеточная машинерия. Достаточно confinement — заключения химической реакции в замкнутый объем — и асимметрии, создаваемой белковой порой. Уже такой минималистичный дизайн позволил превращать энергию химических реакций в механическое движение.

Результаты открыли новые перспективы для понимания фундаментальных биологических процессов, например, везикулярного транспорта внутри клеток, и продемонстрировали, как из простых физико-химических принципов могли возникнуть сложные функции живых систем. Источник материала и фото: "Naked Science"