Павел Игнатьев: реформа образования на патриотической основе

Божий промысел, что в тяжелейшее время Первой мировой войны, в 1915–1916 годах, во главе отечественного образования стал истинный патриот Павел Николаевич Игнатьев (1870–1945). При нем Министерство народного просвещения знаменательно и заслуженно именовалось «Министерством общественного доверия».

«Вере, Царю, Отечеству»

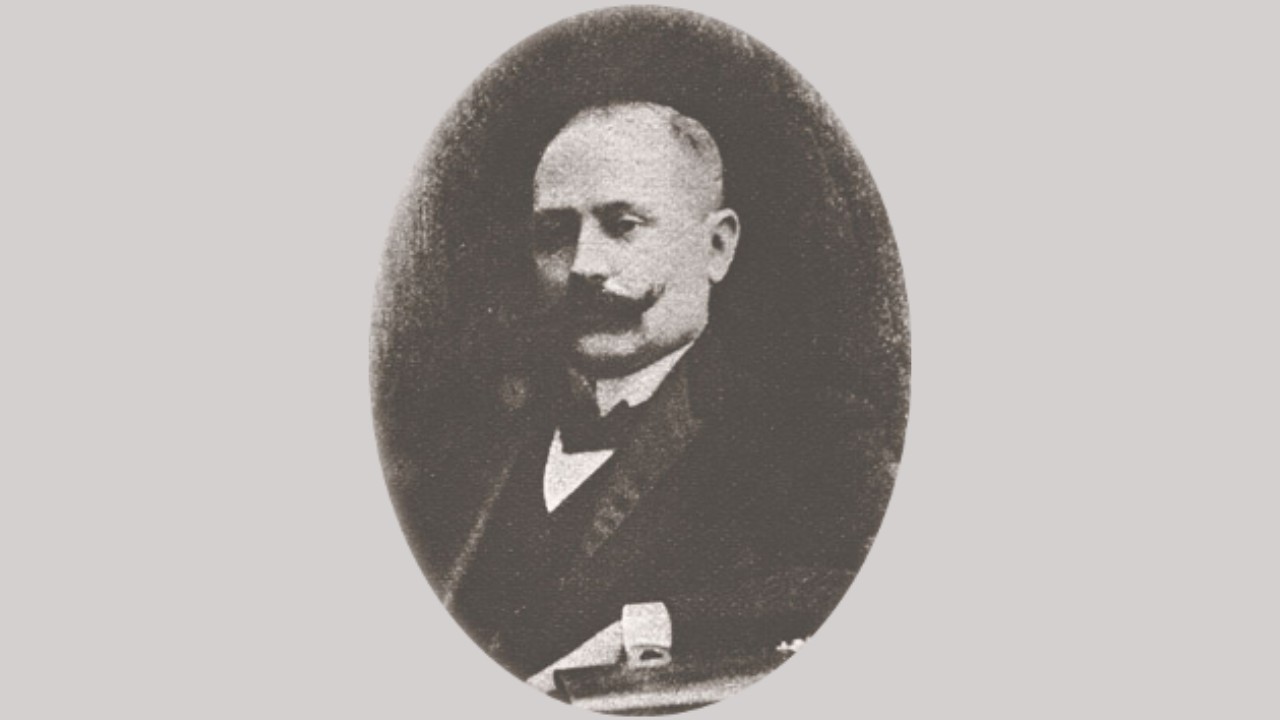

Выдающийся государственный деятель, просветитель и педагог Павел Николаевич Игнатьев родился 30 июня (12 июля) 1870 года в Турции, в Константинополе, на дворе русской дипломатической миссии. По происхождению он принадлежал к старинному аристократическому роду Игнатьевых, имевшему славные заслуги перед Отечеством, давшему России много видающихся полководцев, государственных деятелей и Святых, канонизированных Русской православной церковью. На гербе Игнатьевых был размещен девиз «Вере, Царю, Отечеству».

Вся жизнь П.Н. Игнатьева прошла в контексте взаимоотношений российской и западной цивилизаций. Павел учился сначала в Санкт-Петербургском Императорском университете, затем в Сорбонне (Париж), а в 1892 году окончил Киевский университет. Затем он находился на различных государственных и общественных должностях: был предводителем дворянства, председателем земской управы, киевским губернатором.

«Министр общественного доверия»

В январе 1915 года П.Н. Игнатьева назначают управляющим, а в мае министром народного просвещения Российской Империи. Назначение было встречено с воодушевлением общественностью, в особенности профессорско-преподавательским и педагогическим корпусом. Директор Московского промышленного училища К.Ю. Зограф восклицал: «С тех пор, как во главе Министерства народного просвещения встал граф П.Н. Игнатьев, у Чернышева моста открылся родник живой воды» (министерство располагалось рядом с этим мостом).

Современники называли Павла Николаевича «министром общественного доверия», что было экстраординарным для того времени: царским министрам и сановникам у общества никакого доверия не было. Но именно Павел Николаевич сумел создать благоприятные условия для совместной работы Министерства народного просвещения, Государственной Думы, Государственного Совета, органов местного самоуправления, широких слоев педагогической интеллигенции по реформированию системы образования.

Ближайшие задачи министерства были вызваны обстоятельствами военного времени, перспективы – послевоенные мероприятия реформирования народного просвещения следовало решать сообразно с завтрашним днем русской жизни.

«Брусиловский прорыв» российского образования

Период с весны 1915 и до конца 1916 года включил в себя системную модернизацию российского образования. Причем сверху донизу. П.Н. Игнатьев видит, что аппарат министерства плох, вносит изменения в личный состав и структуру. Попечительские управления округов тормозят осуществление мероприятий производит реорганизацию их работы. Университеты не готовят специалистов, стоящих на высоте требований науки, реформирует университеты.

После осознания того факта, что Первая мировая война может затянуться надолго, в кругах здравомыслящего и патриотически настроенного высшего петербургского чиновничества возникли идеи по подготовке нового прорывного реформационного проекта в сфере образования, эффект от реализации которого был бы аналогичен значению «Брусиловского прорыва» на фронте.

Патриотическая образовательная реформа была ориентирована на создание и консолидацию национальной системы образования в общем русле отечественных модернизационных проектов, реализуемых в других сферах общественной и государственной жизни.

В эпицентре реформы оказалось общее образование. В ходе разразившейся Первой мировой войны явственно обнаружилось, что отечественная школа «не подготавливает людей, стоящих на высоте требований, которые предъявляются техническим уровнем вооружения противника». Во многом это тогда связывалось и объяснялось построением российской средней школы по образцу немецкой классической гимназии, что в обстановке войны становилось совершенно недопустимым. Надо было решительно рвать со сложившимися традициями. Неслучайно поэтому появилась идея создания «самодовлеющей школы», которая в полной мере могла готовить детей к последующей жизни, давала общее законченное образование, открывала бы своим питомцам дальнейшие пути применения способностей и приобретенных познаний, а не влекла бы искусственно в высшую школу.

Если прежде школа рассматривалась лишь как подготовительная ступень к поступлению в университет, после реформы она должна была приобрести общеобразовательный статус. Практическая направленность обучения становилась важной задачей функционирования средней школы, выпускники которой мыслились активными участниками социально-экономической сферы деятельности.

В качестве стратегической цели школы было выдвинуто обеспечение общего среднего образования, которое «стремится к равномерному развитию всех способностей человека». Такая школа, давая ученику общее гармоническое развитие, должна была выпускать в жизнь молодых людей, обладающих не только фактическими сведениями и навыками для дальнейшей практической и научной деятельности, но и развитой работоспособностью, что отвечало вызовам времени для стран с бурно развивающейся промышленностью.

Таким образом, преодолевалась жесткая связь университета и гимназии, выпускники которой теперь могли преуспевать в своей последующей профессиональной деятельности, независимо от того, получили они высшее образование или нет.

Модель единой школы

В период преобразований стали формироваться новые, более демократические, отвечающие духу времени, подходы к построению надсословной модели единой образовательной системы отечественной школы.

Реформаторы намечали в перспективе введение единой школы (гимназии) с семилетним сроком совместного обучения, разделенной на две ступени (1–3 и 4–7 классы). В старших классах гимназии предусматривалось создать три факультета: естественно-математический (приоритет математики и естественных наук), новогуманитарный (с приоритетом русской культуры, русского языка и литературы, иностранных языков, истории) и классически-гуманитарный (традиционная русская гимназия с углубленным изучением латинского и греческого языков), на которых на базе общего среднего образования дифференцированно готовились бы специалисты соответствующего профиля.

Это должно было найти свою реализацию в выдвижении общих для всех предметов целей, осуществление которых обеспечивалось бы соответствующим содержанием среднего образования. В данной связи, прежде всего, предстояло кардинально изменить структуру содержания образования, в частности, предполагалось значительное увеличение удельного веса предметов физико-математического цикла. При этом программно-методическим материалам придавался динамичный характер. Подчеркивалась возможность и необходимость их постоянного изменения в результате развития различных областей знаний, совершенствования общепедагогических и методических подходов.

Большое значение также имели такие перспективные подходы, как: выделение авторами программ общеобразовательного минимума (базового компонента по каждой дисциплине) единого для всех средних учебных заведений, сочетавшегося с принципом локализации в его дополнении и конкретизации; тщательная проработка содержания образования по годам обучения и ступеням по всем предметам в соответствии с новыми целями и задачами средней школы; подготовка конкретных методик преподавания отдельных дисциплин.

Воспитание на государственных идеалах

Прогностичной чертой проекта реформы являлось взаимосвязанное рассмотрение задач обучения и воспитания. При подготовке культурных, образованных людей предусматривалось не только учить их наукам, но и воспитывать в соответствии с идеалом государства. Воспитательная программа должна была осуществляться как через содержание образования и организацию учебного процесса, так и через систему специальных воспитательных мероприятий, проводимых школой.

Центр тяжести всей школьной работы в проекте реформы школы переносился с обучающего на воспитательный фактор, что полностью соответствовало общему направлению российской педагогической мысли. Большое место в проекте реформы уделялось патриотическому воспитанию, которое приобретало особое значение в условиях Первой мировой войны.

В качестве целеценностной основы модернизации российского образования была выдвинута задача формирования у школьников национального самосознания, любви к Родине, чувства долга перед ней и желания служить на ее пользу. Заявив в качестве главной задачи школы формирование национального самосознания и патриотизма, реформаторы трансформировали содержание обучения, сделав акцент на русской словесности, истории и географии России. Учащимся других национальностей предоставлялись возможности освоения культурного наследия своих народов, в том числе и в средней школе.

Так, например, при обучении истории выдвигалась задача вызывать в детях живой интерес к прошлой жизни родного народа, развить его до возможной сознательности и тем самым упрочить детскую любовь к Родине, а географии воспитать в учащихся любовь к Родине и желание поработать над ее преуспеванием в области мирного труда и политического могущества. Трансформировалась и методика, планировалось применять активные методы обучения: опыты, практические и лабораторные занятия, экскурсии.

Предполагалось коренным образом изменить характер преподавания не только ведущих, но и всех остальных дисциплин, а также широко использовать в преподавании местный краеведческий материал. Авторы проекта считали, что нет такого предмета, при изучении которого преподавателям не представится возможность подчеркнуть в нем или указать его важнейшее значение для русской культуры.

Разработчики проекта реформы наряду с религиозным и рациональным содержанием образования отмечали необходимость физического, трудового и эстетического аспектов обучения школьников. Для этого они совершают неожиданный и оригинальный ход – новаторски делят учебный план на предметы образовательные и воспитательные. К последним относились рисование, пение, ознакомление с памятниками культуры.

По идее реформаторов трудовая деятельность становилась основой всей учебно-воспитательной работы и рассматривалась как важнейшая в подготовке волевой, умелой и разносторонне образованной молодежи.

Под руководством министра готовились новый устав, программы и планы для средних учебных заведений, где значительное внимание уделялось расширению технического и сельскохозяйственного образования. Предлагалось ввести в школе трудовое начало как средство воспитания, а не профессионализации. При этом труд будет не только преследовать цели профессионального обучения, но станет средством развития личности школьников. В частности, в сельской местности при учебных заведениях стали создаваться учебные селекционные участки, сады, огороды, пасеки, показательные поля. В городских гимназиях намечалось введение ручного труда.

«В гибкости и приспособляемости школы залог ее жизненности»

Другой важнейшей стороной реформы стало то, что она предусматривала построение образовательного процесса, исходя из проблем микросоциальной среды, связи школы с обществом. В гибкости и приспособляемости школы виделся залог ее жизненности.

П.Н. Игнатьев постоянно проявлял готовность к открытому сотрудничеству с педагогической общественностью. Министерство просвещения, заявлял он, своими планами и программами задает общий уровень и достаточно широкую рамку образовательному процессу, определяет его стратегическую направленность и осуществляет финансирование. Школы же, как локатор, получая сигнал, в соответствии с местными условиями, его трансформируют и претворяют в жизнь.

Проект реформы школы также предусматривал отмену цифровых баллов, то есть школьных отметок. Они заменялись осведомлением родителей о случаях неуспеваемости. Одновременно отменялись переводные и выпускные экзамены. Они заменялись периодическими проверками знаний в течение учебного года.

Резко поднималась значимость педагогических советов. Они получали полную свободу в использовании финансов в пределах выделенных средств. Им впервые предоставлялось право вносить, наряду с «базовым компонентом», от 1/4 до 1/З «школьного компонента» содержания образования; в соответствии с местными условиями дополнять программы тем материалом, который они считают необходимым; вводить новые предметы; разрабатывать свои оригинальные «авторские» программы и реализовывать их, учитывая национальную и региональную специфику, потребность в специалистах. Таким образом, русская школа становилась самостоятельной, причем совершенно исчезла необходимость во всех промежуточных управленческих структурах между нею и министерством. Все тактические и методические вопросы учителя могли теперь решать сами на своих совещаниях и съездах.

Проект реформы предполагал признание права не только школы, но и семьи в решении совместных воспитательных и образовательных задач. Предусматривалось создание школьных советов, в которые на основе принципа равных третей входили учителя, представители общественности (земских, муниципальных органов), а также родители. Впервые (как часто это слово приходится употреблять по отношению к деятельности П.Н. Игнатьева!) вводились родительские комитеты, которые начинали постепенно играть в жизни гимназии все более и более существенную роль. Все это должно было тысячами нитей связать школу с местным населением, придавать ей импульсы к постоянному развитию, поскольку общество в отличие от государства всегда недовольно той школой, которую имеет и стремится к ее непрерывному совершенствованию.

В результате всех этих преобразований школа могла достойно существовать в материальном плане. Ведь она теперь получала доходы как минимум из четырех источников: государственного финансирования (20–25 %); поступлений из муниципального или земского бюджетов (до 60 %); частных пожертвований и процентов от вложенных капиталов; платы родителей (не более 10–15 % от общих затрат).

«Не могу служить против велений совести»

Подвижническая деятельность П.Н. Игнатьева в должности министра народного просвещения в трудных условиях военного времени, с одной стороны, давала надежду на скорейшее реформирование русской школы, с другой наталкивалась на нарастающее сопротивление правых сил и бюрократического аппарата. Летом 1916 года он внес в Думу проект о введении всеобщего начального обучения, однако он не получил законодательного оформления.

Стремясь переломить негативную ситуацию, 21 декабря министр просвещения обратился к Государю с просьбой об отставке: «считаю своим верноподданническим долгом просить Ваше Императорское величество снять с меня непосильное бремя служения против велений совести».

27 декабря Павел Николаевич узнал из газет, что отправлен в отставку, причем в оскорбительной форме, без нового назначения. На его место был демонстративно назначен член «Союза русского народа» Н.К. Кульчицкий.

Совершенно потрясенный этим, он 28 декабря в последний раз собрал коллегию министерства, где поблагодарил всех за два года совместной напряженной деятельности. По завершении коллегии сотрудники министерства донесли Павла Николаевича на руках до автомобиля. Отметить для русского просвещения этот день траурной рамкой призвал депутат Государственной Думы Е.П. Ковалевский.

Итак, проекты реформ были отвергнуты правительством, неблагоприятная ситуация во внутренней и внешней политике не позволила осуществить намеченное. Реформы П.Н. Игнатьева ждала та же печальная судьба, что и другие позитивные начинания начала ХХ века.

«Над Канадой, небо сине»

В июле 1917 года П.Н. Игнатьев переехал вместе с семьей в Кисловодск. Вскоре после занятия Северного Кавказа белыми частями, П.Н. Игнатьев выехал в Новороссийск, а оттуда, через Константинополь, в Болгарию.

В мае 1919 года граф П.Н. Игнатьев эмигрировал в Англию, «не имея за душой и пенни». Был председателем заграничной организации Российского общества Красного креста, много сделал для обустройства школ русской эмиграции в Европе, в которых были реализованы положения его реформаторского проекта.

В 1932 году переехал за океан, в Канаду, где поселился в Аппер-Мельбурне (провинция Квебек), маленьком городке на реке Сент-Франсис к югу от Монреаля. Здесь он доживал «свою старость в нищете, питаясь тем, что приносил ему огород, им же обрабатываемый».

В 1945 году ему было возвращено советское гражданство, но в СССР он не поехал, а навечно упокоился 12 августа 1945 года и был погребен на кладбище Св. Андрея в Ричмонде.

Ностальгически и символически всплывают в памяти строки А. Городницкого:

«Над Канадой, над Канадой

Солнце низкое садится.

Мне уснуть давно бы надо,

Отчего же мне не спится?

Над Канадой небо сине,

Меж берёз дожди косые…

Хоть похоже на Россию,

Только всё же не Россия».

Выдающийся потенциал реформы

В целом, российская система народного образования, руководимая министром-реформатором П.Н. Игнатьевым, была полностью подготовлена к последовательной модернизации без форсированных и насильственных изменений, были созданы все условия для эволюционного демократического развития отечественного образования.

Потенциала сформулированных в ходе подготовки реформы конструктивных идей и подготовленных программно-методических материалов, особенно учебных программ хватило на то, чтобы идейно и содержательно наполнить образовательную политику Государственного комитета по народному образованию Временного правительства и школьную политику небольшевистских правительств в годы Гражданской войны.

Целеценностная национально-патриотическая направленность стратегии модернизации образования и «игнатьевские» программы по предметам были реализованы в 1920-е годы в школах Российского Зарубежья в условиях эмиграции.

Несомненно и то, что все основные стратегические положения проекта реформ, разработанного под руководством П.Н. Игнатьева, были с учетом иных политических доминант восприняты и при построении советской системы образования, особенно в 1917–1925 годах.

Безусловно, потенциал, заключенный в охарактеризованной государственно-общественной стратегии, актуален. По масштабу и глубине идей, заложенных в разработанной программе преобразований, «игнатьевская реформа» может быть поставлена в один ряд с самыми значительными образовательными проектами, которые известны российской истории.

Михаил Богуславский, главный научный сотрудник лаборатории сравнительного образования и истории педагогики Института содержания и методов обучения имени В.С.Леднева, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО, лауреат премии «Золотое перо» «Учительской газеты»

Сообщение Павел Игнатьев: реформа образования на патриотической основе появились сначала на Учительская газета. Источник материала и фото: "Учительская газета"